災害に強い ライフラインを 築きたい。

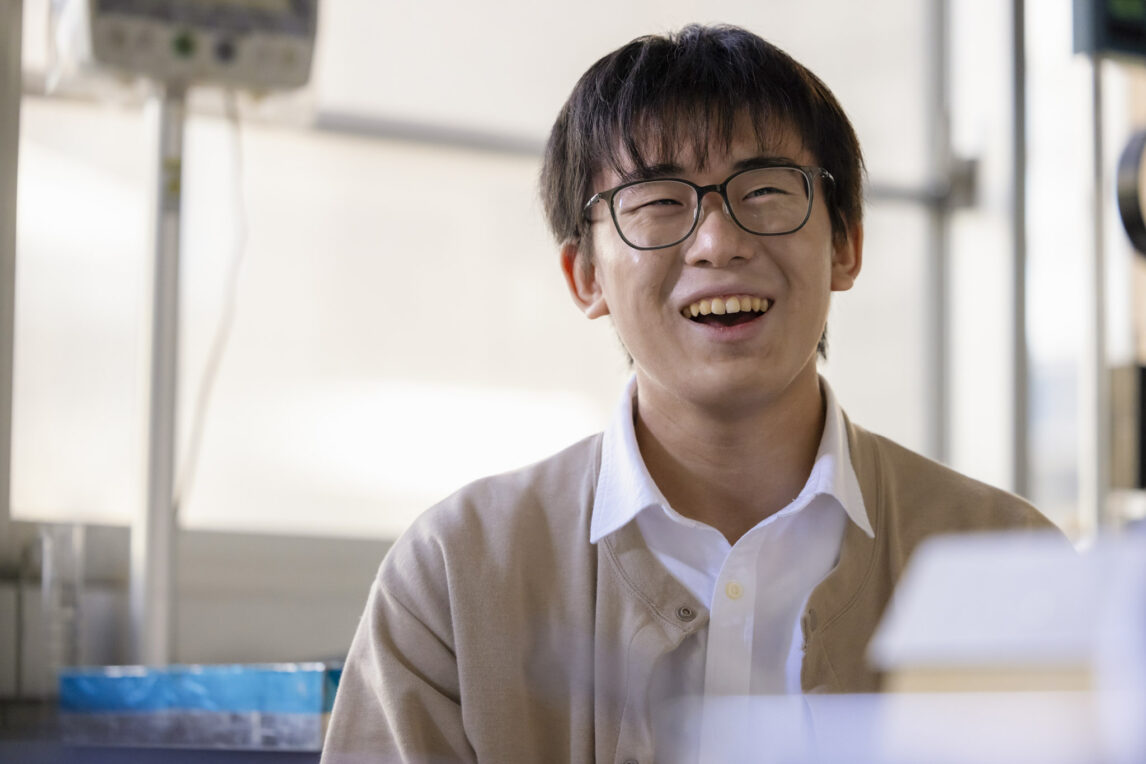

幼い頃からダムや橋に興味があった福田さん。洪水で橋が壊れるニュース映像を見て、「何か自分にできないか」と、社会環境工学科へ。当初は強い橋を造れば解決できると考えましたが、大学の実習や建設コンサルタント会社でのインターンシップを経て、そもそも洪水を起こさない環境インフラが大事だと考えるように。現在は川を研究対象とし、将来は「災害に強い地域社会を築く仕事をしたい」と目を輝かせます。

災害を通して知ったライフラインの大切さ。

小さい頃、水道記念館によく連れて行ってもらっていて、水道やダムにはずっと興味がありました。そうした中で2011年の東日本大震災や2018年の胆振東部地震を経験し、ライフラインの大切さを肌で感じました。大雨で堤防が決壊したり、橋が流されたりするニュース映像を見るたび、土木について学び、人の命を守るような仕事をしたいと考えるようになりました。

授業の中で特に興味深く、印象に残っているのは「地盤・構造材料実験」です。自分たちで配合計算をして大きなコンクリートの塊を造り、それを壊すという実験を行いました。先生からあらかじめコンクリートの硬さを指定されるのですが、計算上は完璧だと思っていたのに、実際にはもろすぎたり、硬すぎたり、なかなか狙い通りにいかない難しさに直面しました。配合する石の大きさとか、気温や湿度による固まり方の違いとか、座学で計算するのとは違う、いろいろな条件が影響する中で、さまざまなことを考えなければならないと、身をもって感じました。

強い橋を造るより、洪水を起こさない環境を築く。

3年生の夏にインターンシップを経験しました。建設コンサルタント会社に1週間通い、ある川を対象に、10年に一度、30年に一度の大雨を想定した降雨シナリオを作成しました。降雨シナリオは、ハザードマップを作成するときの資料となります。その川では昭和50年と56年に大雨による災害が発生しましたが、それをもとにどれくらいの雨が降ったら、どれくらい流域に影響を及ぼすかをシミュレーションするというものでした。

実際に手を動かしてみると、自分ではもう少し理解しているつもりでいましたが、専門的なところはまだまだ知識が足りないことを痛感しました。もっと勉強したいと思うと同時に、考え方も少し変化してきました。以前は洪水から橋を守るためには「橋を強くすればいい」と考え、橋脚の強度や構造に関心があったのですが、そもそも洪水が起きないように遊水池を造ったり、河道計画を検討したりすることが大事なんじゃないかと思うようになりました。今後は、インターンシップで取り組んだ川についてもっと知識を深め、できれば大学院に進んで研究を深めたいと思っています。

日本に限らず、自然災害は世界中で発生しています。他国においては、日本ほど災害を想定した河川や橋の構造設計がなされていない地域もあり、災害による甚大な被害が発生しています。僕としては、日本の水害ももちろんですが、将来的には海外の河川やインフラ事業に携わり、「世界を救う」お手伝いができたらいいなと考えています。

関連記事

-

【社会環境工学科トピックス:卒業研究】酪農大国・北海道が 抱える社会課題に 科学の力で挑む。

社会環境工学科 -

人の暮らしや まちの未来を見据え 計画を立てる。

工学部 社会環境工学科社会環境工学科 -

世界に向けた視野で 身近な環境を 議論できる人に。

工学部 社会環境工学科3年社会環境工学科 -

<教職課程>生徒と一緒に考え、一緒に楽しむ。 常に生徒に寄り添う教員を目指して

工学部社会環境工学科社会環境工学科 資格・就職 -

<社会環境工学科トピックス>土とコンクリートの 特性を体感する

社会環境工学科 -

水を考える環境工学は まちづくりのキホン。 本来の土木工学がここに。

工学部社会環境工学科社会環境工学科

新着記事

-

やりたいこと全部、 自由に打ち込める。 それが2部の学び方。

法学部2部 法律学科3年2部(夜間部) 法律学科 -

<内定先/東京都庁>人生を振り返り 価値観を見直す。 就活で成長を実感。

法学部1部 政治学科4年政治学科 資格・就職 -

<国際交流/韓国>諦めずにやり抜いた経験は この先の人生を 支えてくれる財産です。

人文学部1部 日本文化学科2年国際交流 日本文化学科 -

【法学部トピックス:アカデミック・スキルズ】4年間の学びと その先の人生に通じる 学ぶ技術と姿勢を獲得。

政治学科 法律学科 -

【社会環境工学科トピックス:卒業研究】酪農大国・北海道が 抱える社会課題に 科学の力で挑む。

社会環境工学科 -

【人文学部トピックス:副専攻課程】夢中になれる 学びをもう一つ 自分のものに。

日本文化学科 英米文化学科