<電子情報工学科トピックス> 基礎的な回路作成に 一人ひとりが取り組む

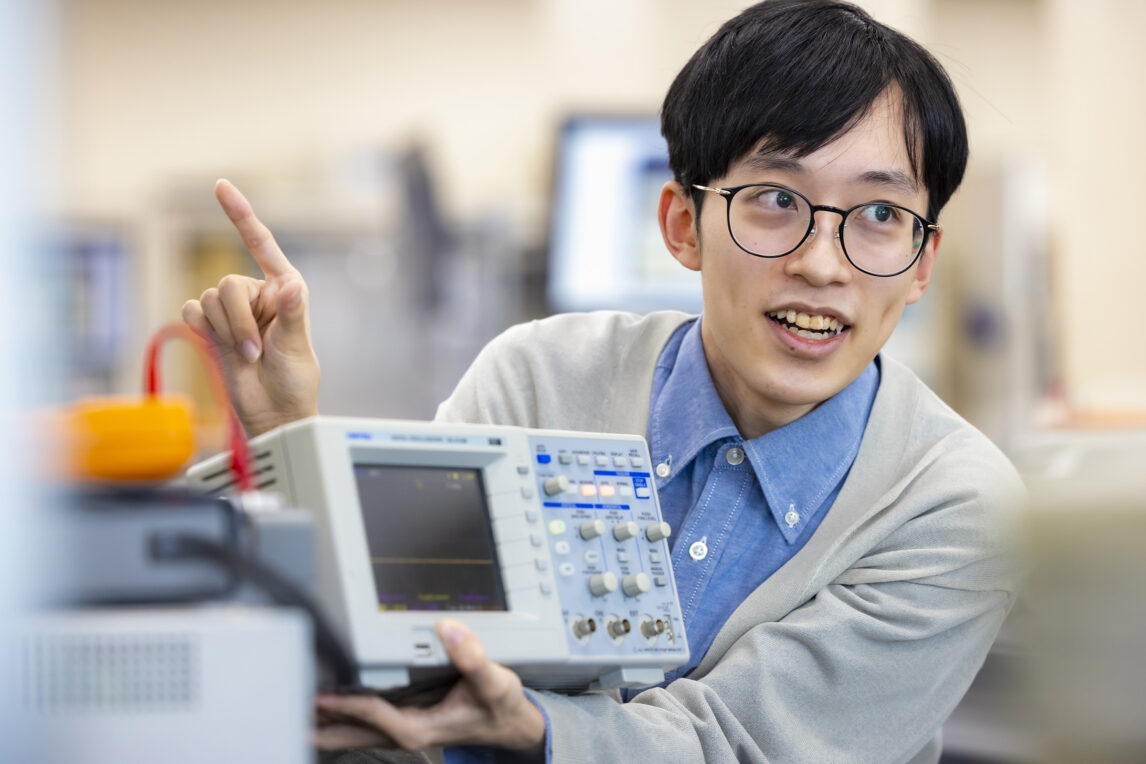

スマホやテレビ、ゲーム機といった私たちの身近にある電子機器は半導体のかたまりといえます。電子情報工学科2年次の必修科目「電子情報工学実験Ⅰ」では、その基礎的な回路の作成に挑みます。ブレッドボードと呼ばれる基板に、コンデンサやトランジスタ、導線を差し込んで回路を作成し、オシロスコープという機器を使って動作を確認。学生一人ひとりが毎回自力で回路作成に取り組むのがこの授業の大きな特徴です。生まれて初めて電子部品に触れるという学生も多いはず。電子情報工学科2年の安藤圭汰さんと毛利澪さん、授業を担当する菅原滋晴准教授に話を聞きました。

[電子情報工学実験Ⅰ参加]

工学部電子情報工学科2年 安藤 圭汰(市立札幌大通高校出身)

工学部電子情報工学科2年 毛利 澪(札幌科学技術専門学校高等課程出身)

回路が身近な存在になる。

——お二人はどうして電子情報工学科に進もうと思ったのですか?

【安藤】私はコンピューターがどういう仕組みで動いているのかに興味があってこの学科を選びました。

【毛利】僕はゲームが好きで、ゲームを入口としてプログラミングに興味を持ちました。

——電子情報工学実験Ⅰでは、電子回路の作成を行うと聞きました。お二人は大学に入るまで、こういった回路の実験を経験したことはありますか?

【安藤】まったく電子部品を触ったことがなく、この授業で初めて回路を組みました。紙に回路図を書くのとブレッドボード上に実装するのとでは勝手が違って、回路図ではシンプルに見えても、実際に回路を組むとなると配線が複雑で苦労しました。それに、回路図では表現されないところ、例えば導線一つひとつに小さな電気抵抗があり、それが結果に大きく影響するといったことは、実際にやってみるまでわかりませんでした。

【毛利】僕は中学生のときに回路の簡単な実験をやったことはありましたが、ブレッドボードを使う本格的な回路は今回が初めてです。回路を作るのはやっぱり難しいですね。オシロスコープの扱いにもちょっと苦心しました。オシロスコープは電気信号を波形図として表示する機器ですが、多機能でボタンが多く、慣れるまでに時間がかかりました。

【菅原】多くの学生はこうした電子部品や機械を触るのは生まれて初めてだと思います。電子工作では、繊細な部品の取り扱いや細かい配線作業などの技術が求められます。子どもの頃からプラモデルをよく作っていたという人なら別ですが、人によっては途中で心が折れそうになるぐらい難しいと感じるのは確かなんです。ただ、電子回路は作ってなんぼの世界。実際に回路を作成して動かしてみないと、知識として定着しません。学生のうちに回路に触れておくことは、この業界を目指すに人にはけっこう大事なことなんです。

——実験をする前に比べて、回路に対する考え方が変わったり、気づいたことはありますか?

【毛利】電子回路が身近になりました。もともとプログラムが好きなのでソフトウェアについては多少理解しているつもりですが、コンピューターの内部といったハードウェアのことは全然わかりませんでした。こうやって触ってみると、ハードウェアの世界も面白いなって。手引を見ながら結果を予想して、実際に回路を組み、うまくいくまで何回も根気よくやり直して、期待した通りの結果が得られたときには達成感がありました。

【安藤】さまざまなデータが「0」と「1」の組み合わせで動くことは頭ではわかっていましたが、実際にそれが回路上でどう動くのかを実験で体感することができました。例えばマウスをクリックしたらコンピューターに指示が送られるという仕組みが「0」と「1」の組み合わせでできているといったことも、実感をもって理解できたように思います。ハードウェアの側面とソフトウェアの側面の2方向から、挟み込むような形でデータを理解するというのが、この学科のいいところだと改めて思います。

半導体人材もデジタル人材も輩出できるプログラム。

——先ほど安藤さんからハードウェアとソフトウェアの両方を学べることが魅力という話がありましたが、毛利さんは情報系志望の学生も電子系を学ぶことについてはどう受け止めてますか?

【毛利】僕は将来、プログラムの仕事をしたいと考えているので、情報系をメインに勉強をするつもりですがが、卒業後ソフトウェアの会社に勤めることになったとしても、ハードウェアの知識があることは、働く上で武器になるのかなって思います。

——安藤さんはこれからについてどう考えていますか?

【安藤】この1年間でハードウェアとソフトウェアの両方を学んで、それぞれの面白さを知りました。今はどちらへ進むもうか、正直板挟みの状態です。就職先としては、やっぱり今は半導体が熱いこともあって、半導体関連企業に魅力を感じています。ソフトウェア系であればサーバー管理にも興味があります。サーバー管理はコンピューターの根幹を理解していないとなかなか難しい部分もあるので、学んだ知識が生かせるのかなと思います。

【菅原】電子系と情報系の両分野を広く学べるのが本学科の特徴ではありますが、逆にいうと、情報科学専門、電気電子工学専門の学部学科に比べ、学びの「深さ」では及ばないかもしれません。ただ、情報系に進んだとしても必ずハードウェア的な知識は求められます。例えば半導体分野は電子工学の要素が強いものの、その設計にはプログラムの知識が不可欠です。「どちらもできる」というところに本学科卒業生の強みがあります。半導体人材も、デジタル人材も、両方の素養を身につけられることが一番の特徴だと考えています。

関連記事

-

【電子情報工学科トピックス:計算機実習Ⅱ】見えてくるのは 大好きなゲームの 裏側の世界。

電子情報工学科 -

ディスプレイに欠かせない 液晶分子が織りなす 秩序構造に魅せられて。

工学部 電子情報工学科電子情報工学科 -

座学の知識が 実習で合致する。 その達成感が喜び。

工学部 電子情報工学科4年電子情報工学科 -

数学教員になる 夢に近づくため 仲間と切磋琢磨。

工学部電子情報工学科4年電子情報工学科 -

コンピューターでも 不可能な解析に 紙とペンで挑む。

工学部電子情報工学科電子情報工学科 -

<TOPIC工学部電子情報工学科>プログラミングとグループワークの経験は必ず将来の力に。

電子情報工学科

新着記事

-

やりたいこと全部、 自由に打ち込める。 それが2部の学び方。

法学部2部 法律学科3年2部(夜間部) 法律学科 -

<内定先/東京都庁>人生を振り返り 価値観を見直す。 就活で成長を実感。

法学部1部 政治学科4年政治学科 資格・就職 -

<国際交流/韓国>諦めずにやり抜いた経験は この先の人生を 支えてくれる財産です。

人文学部1部 日本文化学科2年国際交流 日本文化学科 -

【法学部トピックス:アカデミック・スキルズ】4年間の学びと その先の人生に通じる 学ぶ技術と姿勢を獲得。

政治学科 法律学科 -

【社会環境工学科トピックス:卒業研究】酪農大国・北海道が 抱える社会課題に 科学の力で挑む。

社会環境工学科 -

【人文学部トピックス:副専攻課程】夢中になれる 学びをもう一つ 自分のものに。

日本文化学科 英米文化学科