「歴史」は、複雑で面倒くさい 人間を知る助けになってくれる。

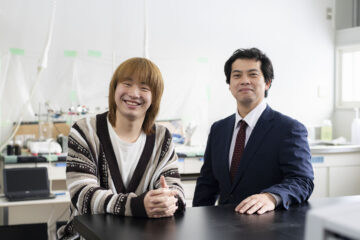

「歴史」と聞いて、大好きだという人も、苦手意識がある人もいるのでは? 日本政治史を研究する池田先生は「歴史は、複雑で面倒くさい人間をよく知る助けになってくれるツール」だといいます。人間という生き物の面白さに触れるつもりで、歴史と政治をのぞいてみると、新たな学びの魅力が広がってくるかも。先生がその案内役をしてくれます。

変わっていること·いないこと。

–日本政治史の中でも、明治維新後の時代に関心をお持ちなのですね。

近世から近代へと日本が移っていく経緯を知りたい、というのが基本的な関心です。具体的には明治維新後の日本で、議会政治や政党政治がどう始まっていくのかを研究しています。中でも、江戸から東京へという大転換があった東京の議会にフォーカスしています。いわゆる将軍のお膝元だった江戸に、将軍を倒した勢力がやって来て、一方でずっと住み続けている人たちもいる。すごく激しい変化と、すぐには変わらない庶民の生活が同時に繰り広げられている面白さがあります。

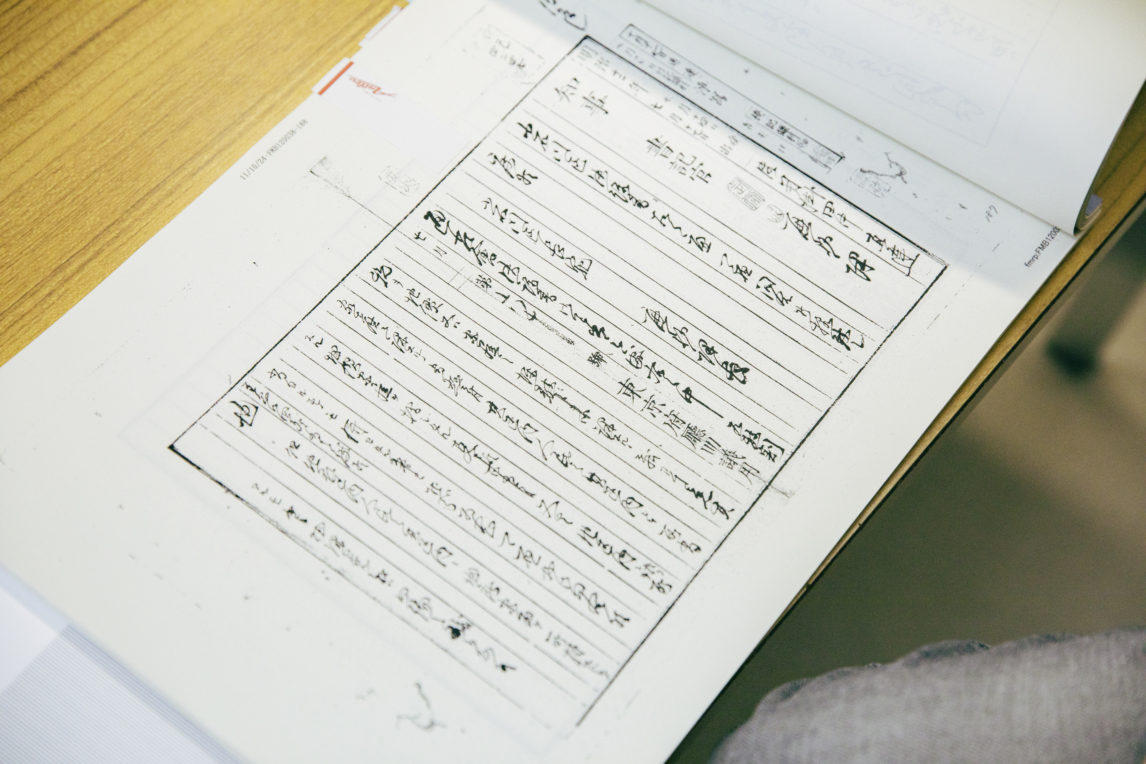

–研究は史料などに当たることが多いのですか?

はい。当時の議会の記録や行政の内部資料などが残っているので、アーカイブズに通ってそういう史料を読むことから調査をスタート。旧仮名遣いや崩し字があったり、手書きのものも多いので、それを読み解くところから始めます。私は調査中にそこまで劇的な経験はないのですが、例えば行政文書に議会資料、書簡、新聞記事と何種類も史料を読んでいると、パズルのピースがカチッとかみ合って何かが見える。そういううれしい瞬間が訪れることはあります。

–先生が考える「歴史」の魅力とは?

150年前ほど前と今の世の中を見比べると、驚くほど変わっていないことと、驚くほど変わっていることの両方があります。変わっている方でいうと、今の当たり前とか普通とは全然違う世界が広がっていることが、ある程度時代が離れているからこそよく分かるという部分があると思います。一方、変わっていないこともあるのですが、それを掘り下げてみると、そこにある論理や世界観が実は違ったりする。同じか違うか、というだけではない複雑な人間の世界の広がりが、そこからも見えてくると思います。「歴史」は、複雑で面倒くさくて、ある種過剰な「人のさが」のようなものをのぞき込む窓ともいえます。だから私は、歴史に学べというのは単純に教訓を引き出すとかいう話ではなく、究極的には複雑で面倒くさい人間をよく知る助けになってくれるツールだと思っています。

–ちなみに、100年ほど前も投票への呼びかけがされていたとか。

有権者はせっかく貴重な1票を持っているのに、政治に冷淡でどうしようもない、だから日本や東京の政治はダメなんだ、といった嘆きは当時から繰り返されています。では、今の学生たちはどうかというと、高校での教育もあって選挙には行っているようです。ただ、政治が複雑になっているので、何を基準にして誰に入れたらいいのかよく分からないという混乱を抱えている人も多い印象です。1年次の基礎演習では日本の政治について広く扱うので、例えば演習中に実施される選挙に関して調べたり、気になる政治家を1人見つけてみようと話しています。ある政治家についてよく知ることは、政治を知ることにもなります。逆に、なぜ自分がその人に関心を持ったのか、好感や反感を持つのかをしっかり考えることは、政治的な主義や思想が自分にないと思っている人でも、実はそうでもないことに気づくきっかけにもなるはずです。

ようこそ、歴史推しゼミへ。

–2年次以降のゼミは、どのようなテーマで?

日本の歴史と政治に関わることを前提として、毎年テーマを変えています。2022年度は、慰安婦問題などに代表されるような戦後日本の歴史認識問題を扱いました。このテーマを取り上げたのは、今の日本の政治と歴史に関わる一つの焦点が、この歴史認識問題だと思ったからです。特に日本と韓国の関係を語るに際しては、この問題を避けては通れないですし、日本と韓国の間でも、日本の中でも、すごく意見が割れる問題です。ここまで意見が割れるものを、時間をかけて掘り下げられるのがゼミなのではと思いました。ゼミでは1学期はテーマに関わる基本的な本をみんなで読み、基礎知識を仕入れるとともに、本の内容についての質問を各自があらかじめ考え、それをもとにディスカッション。そして2学期はテーマについて文献や史料を個人でみっちり調査し、報告してもらいます。

–ゼミ運営の狙いは?

ワクワクとモヤモヤの両方を大事に、批判や疑問を爽やかにぶつけ合える場所をつくることです。相手をディスりたくない人が多いと思うので、爽やかな批判は歓迎なんだよ、むしろそれを積極的にやりましょうということを最初に話します。ただ、ここでの議論は勝ち負けを決めるデイベートではなく、自分と違う意見の背後にあるものがよく分かる、それは翻って自分自身の意見もよく分かるための機会です。攻撃されている·しているとは思わず、コミュニケーションの手段として議論する経験をゼミで積んでほしいです。自分の考えやその根拠をはっきりと言葉にするのは、意識して何度も試行錯誤してだんだんに慣れてくるもの。最初は発言しなかった人が、ゼミの後半にはすごく上手に自分の立場を説明したり、相手の言葉を受け取ったりできて、成長を感じます。そうした力は、社会に出てからも必要なことだと信じています。

—研究活動で学生に期待するのはどんなことですか?

良い意味でしつこい人になってほしい。情報が氾濫する今の社会では、どう効率的に答えにたどり着くかが強調されます。その通りだと思う一方で、課題にさっと答えを出すことだけが人間の社会だと私は思っていません。なので、課題には答えたけれど、それが自分の持っているモヤモヤや疑問のすべてを解決してくれるのかもう一度考えてみてほしい。課題解決も、そう簡単には割り切れないこともどちらも大事。それも、人間の面白さだと思います。

関連記事

-

<内定先/東京都庁>人生を振り返り 価値観を見直す。 就活で成長を実感。

法学部1部 政治学科4年政治学科 資格・就職 -

【法学部トピックス:アカデミック・スキルズ】4年間の学びと その先の人生に通じる 学ぶ技術と姿勢を獲得。

政治学科 法律学科 -

図書館通いと 大学のフォローで 国税の難関突破。

法学部1部 政治学科4年政治学科 -

税を考えることは 政治を考えること。

法学部 政治学科政治学科 -

<内定先/北海道厚生局 公務員>北海道民の暮らしをより豊かに。 厚生行政の仕事で寄り添いたい。

法学部1部政治学科4年政治学科 資格・就職 -

大変だから楽しい。 そう思えるのは 成長の証し…かな!?

法学部1部政治学科4年政治学科

新着記事

-

やりたいこと全部、 自由に打ち込める。 それが2部の学び方。

法学部2部 法律学科3年2部(夜間部) 法律学科 -

<内定先/東京都庁>人生を振り返り 価値観を見直す。 就活で成長を実感。

法学部1部 政治学科4年政治学科 資格・就職 -

<国際交流/韓国>諦めずにやり抜いた経験は この先の人生を 支えてくれる財産です。

人文学部1部 日本文化学科2年国際交流 日本文化学科 -

【法学部トピックス:アカデミック・スキルズ】4年間の学びと その先の人生に通じる 学ぶ技術と姿勢を獲得。

政治学科 法律学科 -

【社会環境工学科トピックス:卒業研究】酪農大国・北海道が 抱える社会課題に 科学の力で挑む。

社会環境工学科 -

【人文学部トピックス:副専攻課程】夢中になれる 学びをもう一つ 自分のものに。

日本文化学科 英米文化学科