フィールドワークで 「え?」をつかまえよう。

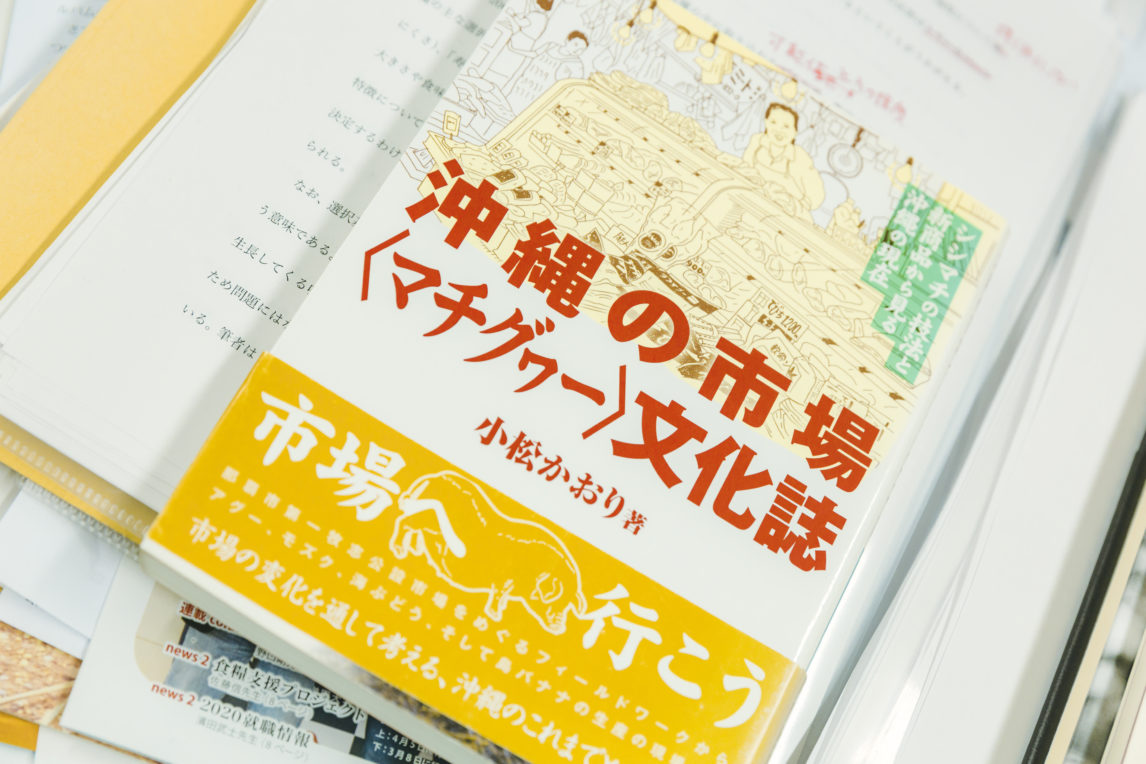

人間と自然の関係から、人間の生きざまを考えるのが「生態人類学」。小松先生はフィールドワークを通して、アフリカ熱帯雨林の焼畑農業と食の文化のほかに沖縄の市場から見た食の流通、世界のバナナ栽培文化などの研究に取り組んでいます。「自分がまったく知らない世界に行ってみたい」。その思いからカメルーンでの調査を始め、興味と面白さが広がっていったといいます。

自然を許容する農業。

ーー長年、カメルーンで焼畑農業の調査を続けているそうですが、環境的にはどうなのでしょう?

どうして焼畑が環境破壊といわれるかというと、一つには大規模に火を入れて更地にし、そこをプランテーションにするような農業も焼畑に数えられていたということがあります。現地の人が長くやっている焼畑は、小さな面積を1回開いて、そこに雑草が生えてきたら次の所に移る。そして、何十年かしたらまた元の所に戻ってくる。「戻る」というのが肝で、1カ所を徹底的に使い尽くすのではなく、広く浅く使えば環境は元に戻るという考えなんです。それは非常に環境適応的で、そういう焼畑は問題ない。だけど、人口増加や商品作物のためにもっとたくさん畑を開こうとすると、30年で戻ってきていたものが10年になり、土が痩せていってしまう。大きな面積を一遍に開いてしまった場合も、日光で土がカチンカチンになって、植物はなかなか生えてこないし、スコールが降ると上の方の豊かな土が流れてしまう。だけど小さな面積を少しずつ開けば、日光からも雨からも守れるわけです。なので、在来の焼畑は環境適応型だったけれども、それの変化系、大規模な火入れを伴うプランテーションは問題だと1990年代以降、農学者たちは整理してきました。今、アフリカは人口増加でもともとの焼畑が難しくなっているので、土地を使い尽くさないという考え方を残しつつ、狭い面積でどう農業を続けるかがテーマになっています。

ーー環境適応型の農業の知恵が、もともとあったのですね。

ただ、結果オーライなんだと思うんですよ。アフリカの知恵の在り方って、こうすれば畑は何百年も使えるとしっかり言葉になっている地域もあれば、ほとんど言葉になっていないけれど柔軟に変えていく中で結果うまくいっている地域もある。私が行っている地域は、割と結果うまくいっている系。なので、私はアフリカで学んだことの一つは結果オーライ(笑)。理屈はともかくうまくいっている、みたいな。その「理屈はともかく」というところを、例えば私のような人類学者が行って言葉にしてみているんだと考えています。

ーー結果オーライにならないこともあるのでは?

そういうこともあると思います。ただ、アフリカには柔軟性もあって、うまくいかなければ引き返すことができる。例えば焼畑はだいたいが混作で、お金になる新たな作物が出てきた時はまず植えてみて、ほかの作物ともうまくいくと分かれば増やしていくし、ほかの作物が駄目になってしまうならやめるというふうにいつも試行錯誤できるんです。アフリカの農民はとても堅実です。共通した価値観としてあるのは、取れるものがゼロではないこと。そのために、畑だけではなく仕事を必ずいくつも持っていて、魚も取れば酒も作る。その時にうまくいくことに力を入れ、バランスを常に取っています。日本ではスペシャリストに価値があるといわれますが、アフリカ的なジェネラリストといわれるやり方もある。もう一つ、焼畑混作について授業で伝えるのは、人間が管理しすぎないからうまくいくということ。畑には雑草がものすごい勢いで生えてきますが、その雑草にも使い道があるし、除草はある程度するけれど、毎日するぐらいなら魚を取りに行った方がもうかると彼らは考える。私たちは農業って人間が自然を管理することだと思うけれど、最低限の労力でものを得るというタイプもあって、それは自然と人間の両方の力を使った農業であり、管理しない農業、自然を許容する農業ともいえます。

それは、世界の常識ではない。

ーー3年次ゼミナールのテーマは「農と食」。どんなことをするのですか?

2021年度は農産物の直売所をテーマに、農産物がどう人をつなぐのかということを考えています。3グループに分かれて、町が管理している施設などいろいろなタイプの直売所を学生たちが選び、アポを取ってフィールドワークへ。見ているだけではなく、小さな仕事を手伝わせていただいたりしながら、運営している人、出店している人、お客さんに話をうかがいました。フィールドワークは事前の説明通りにいかないのが面白いところで、行った先で「え?」と思ったことをつかまえて、どうしてそう思ったかを言葉にしていく作業が一番大事なんです。ポイントを取り出して言語化するこの技術は、4年次の卒業研究でも使います。

ーー卒業研究の面白さは、どんなところにあるのでしょう?

答えるに足るべき問いを自分で立てて、納得できる形にするというのは、卒業後も一生使える技術。それを好きなテーマで楽しめるのが卒業研究です。もやもやすることがあった時、言葉で問いにできないと、それについて考えることはできません。言葉にして問いを立てて、それを判断するために何を調べればいいのかという力を身につけるのが、卒業研究であり、人文学部の学びだと考えています。

ーー先生の研究を通して、学生たちに伝えたいことは?

例えば、日本では親族は助け合うイメージですが、アフリカの一部には呪いの文化があって、人が不幸に遭うのは親族が呪ったせいだとなるんですね。こういう地域では、親族は、親しいからこそ感情がもつれると最も恐ろしい敵になる。なので、日本人として持っている常識みたいなものは実はつくられたものであって、ほかのものでもあり得るわけです。だから、自分が息苦しいなと思っている考え方は変えられるし、そもそも全然違う考え方をしているところはいくらでもあるというのが一番のメッセージ。自分はこういう人間であるべき、みたいなものが今の学生たちには非常に強いようなので、それをちょっとほぐせたらいいなと思っています。

関連記事

-

【人文学部トピックス:副専攻課程】夢中になれる 学びをもう一つ 自分のものに。

日本文化学科 英米文化学科 -

<内定先/第一生命保険株式会社>就活の相棒は、 自分と向き合う ノートのメモ。

人文学部1部 英米文化学科4年英米文化学科 資格・就職 -

失敗してもいい。その姿勢が 成長のカギに。

人文学部2部 英米文化学科3年2部(夜間部) 英米文化学科 -

ミステリー小説から ヨーロッパの 歴史・文化を紐解く。

人文学部 英米文化学科英米文化学科 -

<国際交流/カナダ>生きた英語を学んだ8カ月。 迷うほど将来の選択肢が 増えました。

人文学部1部 英米文化学科3年国際交流 英米文化学科 -

<内定先/ANA新千歳空港株式会社 民間>私の価値観を変化させてくれた、 他国の文化や歴史の学び。

人文学部1部英米文化学科4年英米文化学科 資格・就職

新着記事

-

やりたいこと全部、 自由に打ち込める。 それが2部の学び方。

法学部2部 法律学科3年2部(夜間部) 法律学科 -

<内定先/東京都庁>人生を振り返り 価値観を見直す。 就活で成長を実感。

法学部1部 政治学科4年政治学科 資格・就職 -

<国際交流/韓国>諦めずにやり抜いた経験は この先の人生を 支えてくれる財産です。

人文学部1部 日本文化学科2年国際交流 日本文化学科 -

【法学部トピックス:アカデミック・スキルズ】4年間の学びと その先の人生に通じる 学ぶ技術と姿勢を獲得。

政治学科 法律学科 -

【社会環境工学科トピックス:卒業研究】酪農大国・北海道が 抱える社会課題に 科学の力で挑む。

社会環境工学科 -

【人文学部トピックス:副専攻課程】夢中になれる 学びをもう一つ 自分のものに。

日本文化学科 英米文化学科