声優の表現方法に 音声分析で迫る。

人文学とは、「人間はどこから来てどこへ行くのか」という根源的な問いを多角的に解き明かそうとする学問だといいます。学部には幅広い分野の専門家がいて、学生の興味や関心を懐深く受け止めてくれる環境があると丸島先生は感じているそうです。多様な専門分野がある中で、先生の専門は「実験音声学」と「日本語教育」。実際にどのような研究をされているのでしょうか。

音声から見えてくること。

ーー「実験音声学」は、どのように研究を進めていくのですか?

音声を録音してパソコンに取り込み、音の高さや音質などを音声分析用のソフトを使って見ていきます。現在は男女の話し方のイメージの違いを音声面から分析するために、女性声優が男性役/女性役を演じた音声の比較を行っています。少しややこしい話になりますが、フィクションの男女差は当然、現実の男女差と違うわけですけれども、極端ですよね。「〇〇だわ」と言う女の人は、もうあまりいないじゃないですか。でも、フィクションの男性・女性の言葉というのは、私たちが持っている男性・女性の言葉のイメージを反映しているというところから、フィクションの音声で男性・女性の言葉の音色やどういう音調で話しているかなどを分析すると、見えてくることがあるのではと研究しています。

ーー女性を演じる場合、通常よりも高く聞こえるような工夫がされているとか。

そうなんです。アニメの声優さんの音声を分析したということもあって、現実の女性の音声より高いですし、抑揚がすごく大きい。母音の音色もかなり違っています。たぶんかわいらしく聞こえるようにするために、そういう工夫をしていることが音声分析からも見えてきました。声優さんの職人芸的な表現の豊かさについて、学問的に説明できる部分があることを知ってもらえるとうれしいです。

ーーもう一つの専門である日本語教育については、どのような研究を?

フィリピンやミャンマー出身の日本語学習者を対象に、日本語の発音や聞き取りがどうなっているのかなどを見ています。母語を問わず苦手な人が多いのは、例えば促音。小さい「つ」が言えないとか、聞き分けにくいとか。「来てください」と「切ってください」の区別が難しいとか。短い音が無い区間があるんですが、日本語母語者はこれ以上長くなると促音が入っていると区切りがはっきりしているのに対して、日本語学習者の場合はそのへんが曖昧で、人によって基準が揺れてしまって正確に聞き取りできないことがあるんです。日本にもアジア地域の人たちがどんどん増えていますので、まだ研究されていない地域の日本語学習者の音声について、これからも機会を見つけて取り組んでいきたいと思います。

「やさしい日本語」を考えてみよう。

ーーゼミナールで取り組んでいる「やさしい日本語」について教えてください。

3年生対象のゼミでは、社会に出た時に広く役立つようなこと、これから外国の人が増えていくにあたって何かきっかけになるようなことができたらいいなと、「やさしい日本語」での情報発信に取り組んでいます。「やさしい日本語」は阪神・淡路大震災をきっかけに、在住外国人への災害情報や生活情報などの提供のために作られた語彙や文法を平易なものに制限した日本語。日本語教育や外国の人と関わるような立場の人たちの間では、ここ数年でかなり広まってきています。外国の人が多い地域の学校や病院などでも活用されるようになっていて、近年は聴覚などに障がいのある人たちへの情報提供にも活用できると期待されています。

ーーどのような活動をされているのですか?

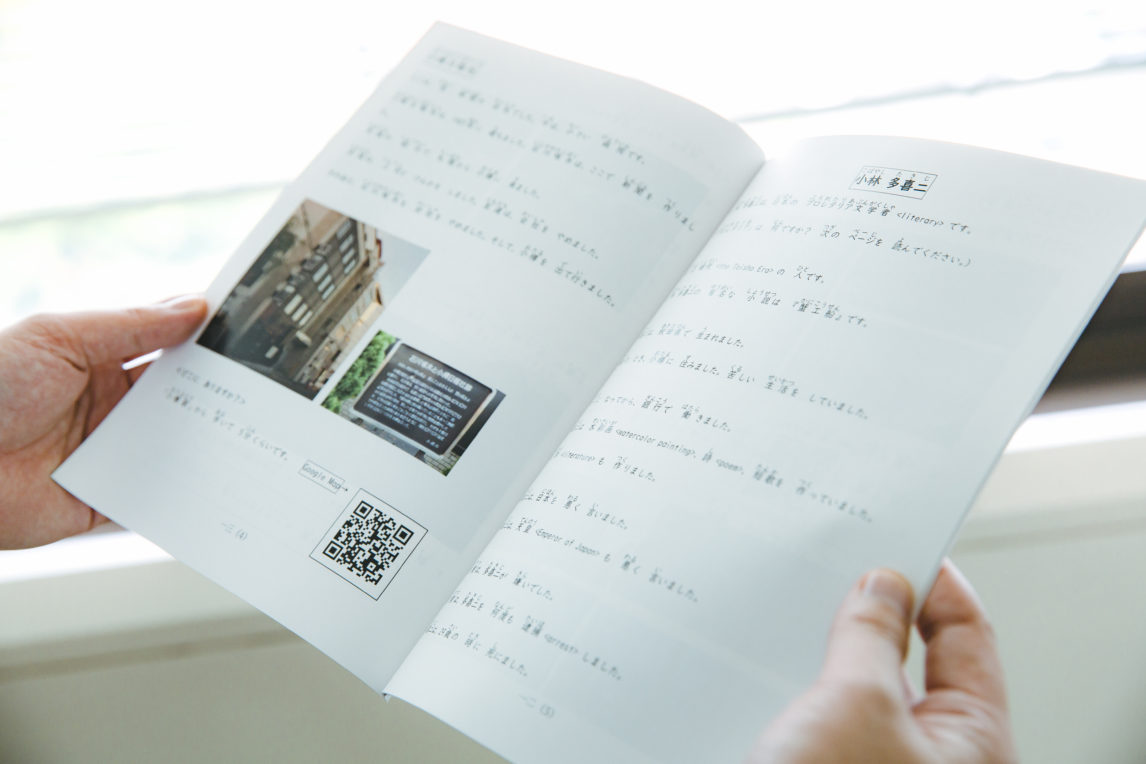

2020年度は小樽市立文学館の協力を得て、学生たちが北海道にゆかりのある文学者の紹介に取り組み、web上やゼミ機関誌「紐帯」で発表しました。どうしたら伝わるのか、言葉についてすごく考えるようになり、日本語と改めて向き合う機会になったという学生もいました。「やさしい日本語」は使われている範囲がまだ限られているので、もっと広く自由にいろいろなコンテンツが提供されればと、2021年度はグループごとに自由にテーマを決めてもらい、観光や文化関連の情報を多く扱うようになりました。「やさしい日本語」に厳密なルールはなく、例えば読む人が漢字圏か非漢字圏なのかで漢字の使い方も変わってきますし、どれぐらいのレベル設定にするかということもあります。災害に関する情報などでは、絵や図を使いながら具体的に示していくことが必要です。「やさしい日本語」とひらがなで表記しているのは、「易しい」と「優しい」の意味。なので、相手の顔を思い浮かべながら考えられると一番いいのかなと思っています。

ーー2年生対象のゼミナールはどんな内容でしょうか?

2021年度は音声学の基礎を学んでいます。ゼミ生の音声を録音し、その場で音声分析ソフトを使って解説することもあります。例えば、男性と女性の学生に「a・i・u・e・o」を言ってもらって分析 (※写真)。これは第二フォルマントについてで、舌の前寄りか後ろ寄りかというのが反映されているものなんですが、「i」「e」は舌が前寄りに出るので数値が高く、「o」は一番引っ込んでいるので数値が低い。そして男女差もある、というのを実際に見てもらいました。最後には期末レポートをまとめてもらうのですが、面白いテーマがいろいろ出てきます。ゲームのモンスターの名前に関するレポートでは、強いモンスターと弱いモンスターの名前に音声学的な特徴の違いが見られました。ゼミのモットーは「楽しく、自由に、真剣に」。学問ってすごく身近なところに材料があるし、最初の着想の段階ではあまり堅苦しく考えないでほしい。ですから、アニメでもグルメでも観光でも、テーマは学生それぞれの興味のあること。ただし、やさしい日本語化する時や分析する時はきっちりやってもらいます。受け身にならず、自律的に取り組んでほしいですね。

関連記事

-

<国際交流/韓国>諦めずにやり抜いた経験は この先の人生を 支えてくれる財産です。

人文学部1部 日本文化学科2年国際交流 日本文化学科 -

【人文学部トピックス:副専攻課程】夢中になれる 学びをもう一つ 自分のものに。

日本文化学科 英米文化学科 -

<図書館学課程>図書館も司書の仕事も 変化を受け入れ 後世につなげる。

人文学部2部 日本文化学科4年2部(夜間部) 日本文化学科 資格・就職 -

「伝統」と 聞いたら 疑う視点を。

人文学部 日本文化学科日本文化学科 -

日本語を通して 広い世界の 人と繋がりたい。

人文学部1部 日本文化学科日本文化学科 -

日中はアルバイト、夕方から大学で 日本語教師を目指しています。

人文学部2部日本文化学科1年2部(夜間部) 日本文化学科

新着記事

-

やりたいこと全部、 自由に打ち込める。 それが2部の学び方。

法学部2部 法律学科3年2部(夜間部) 法律学科 -

<内定先/東京都庁>人生を振り返り 価値観を見直す。 就活で成長を実感。

法学部1部 政治学科4年政治学科 資格・就職 -

<国際交流/韓国>諦めずにやり抜いた経験は この先の人生を 支えてくれる財産です。

人文学部1部 日本文化学科2年国際交流 日本文化学科 -

【法学部トピックス:アカデミック・スキルズ】4年間の学びと その先の人生に通じる 学ぶ技術と姿勢を獲得。

政治学科 法律学科 -

【社会環境工学科トピックス:卒業研究】酪農大国・北海道が 抱える社会課題に 科学の力で挑む。

社会環境工学科 -

【人文学部トピックス:副専攻課程】夢中になれる 学びをもう一つ 自分のものに。

日本文化学科 英米文化学科