#電子情報工学科 #発光デバイスの新規作製法開発とその特性評価 #光・レーザー

|研究|“乱雑”だから光を効率よく吸収しさまざまな方向に放射

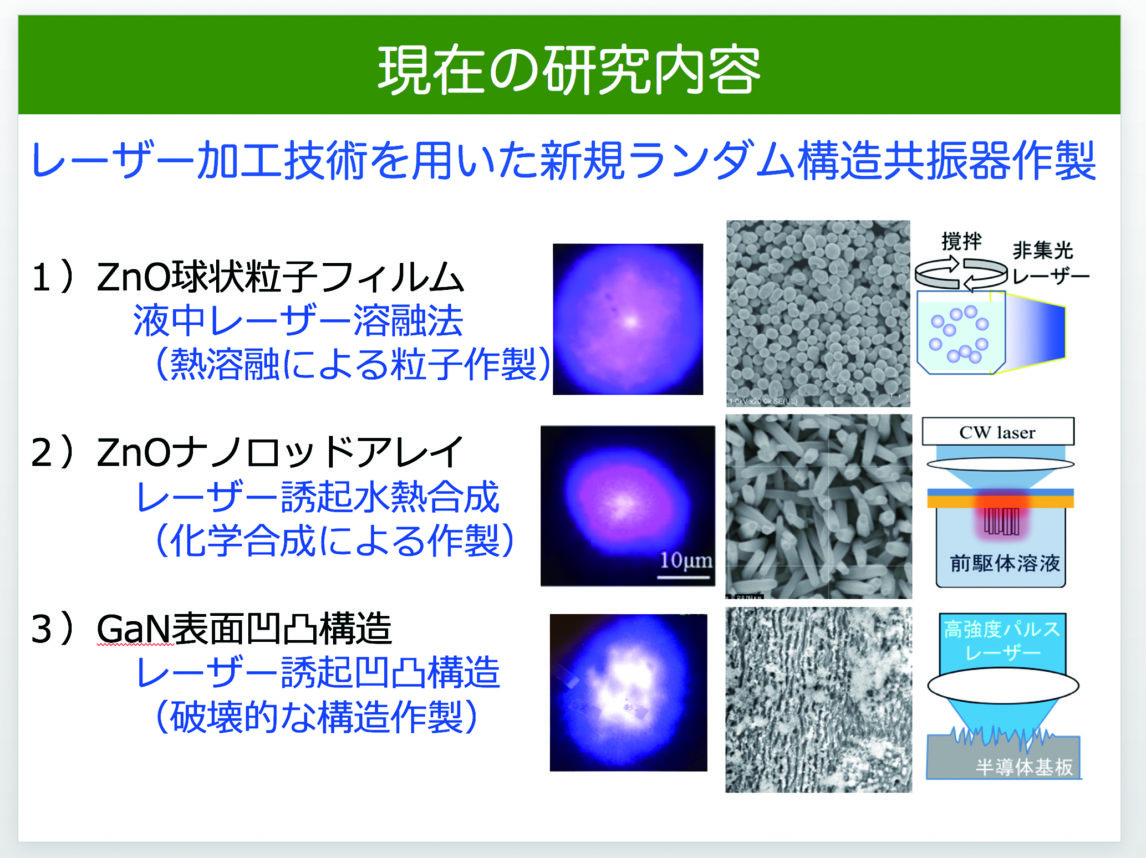

この研究で注目している「ランダム構造」とは、乱雑な汚い構造です。一般的なレーザーでは、乱雑さはレーザー発振を妨げる要因となりますが、乱雑さはたくさんの光の通り道を必然的に含んでいることから、外からの光を効率よく吸収したり、蛍光灯のようにさまざまな方向にレーザー光を放射したりできます。

これらの特徴を生かすと、太陽電池や光触媒などの表面構造として光をよく吸収し、効率よく電気へ変換したり化学反応を起こしたりすることができます。また、ランダム構造中で誘起されるレーザー(ランダムレーザー)は、蛍光灯とレーザーの両方の特性を持つため、ユニークな光源としてイメージングやセンサー、光殺菌などの分野での応用が期待されています。

|研究|きれいで不思議なレーザーを操る技術に挑戦してみよう

省エネなデバイスを作りたい私にとって、ランダム構造は安価な材料・簡単な加工でできることにも大きな意味があります。ただ、乱雑な構造のため制御できないことと、電気駆動はこれからの課題です。

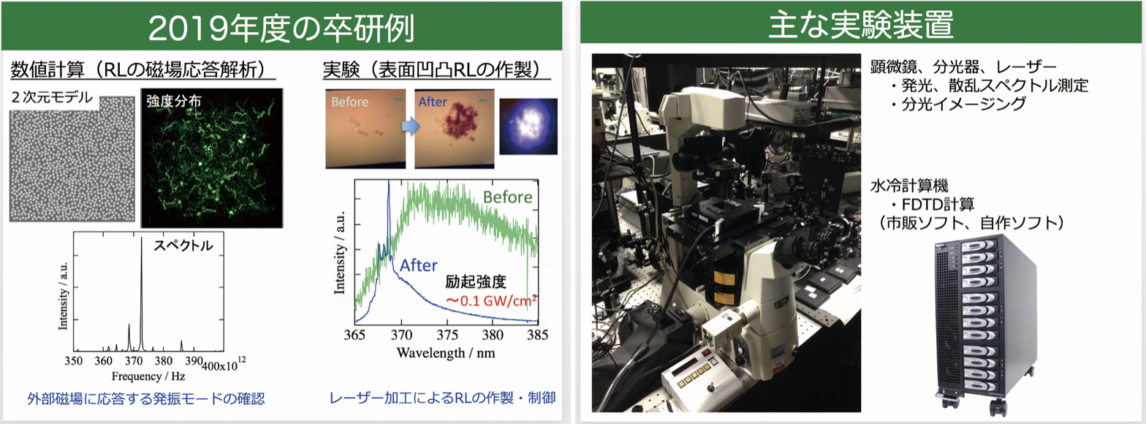

研究室では、ランダムレーザーを作り、制御できるようにするためにシミュレーションや顕微鏡による特性の測定などに取り組んでいます。最終的なゴールは学生それぞれの研究テーマの完遂ですが、研究に関する独自の意見が出てくることも期待しています。

レーザーは見ているだけできれいですし、簡単に作製した乱雑な構造からレーザー光が出てくる不思議さもあります。さらに、乱雑さに少し手を加えると、光を操ることができるアイデア勝負の面白さもあります。アイデアを実験的に実証できるのはうれしいもの。学生にも研究の達成感を味わってほしいと考えています。

|教育|関連する最新研究や応用先などの身近な例も紹介

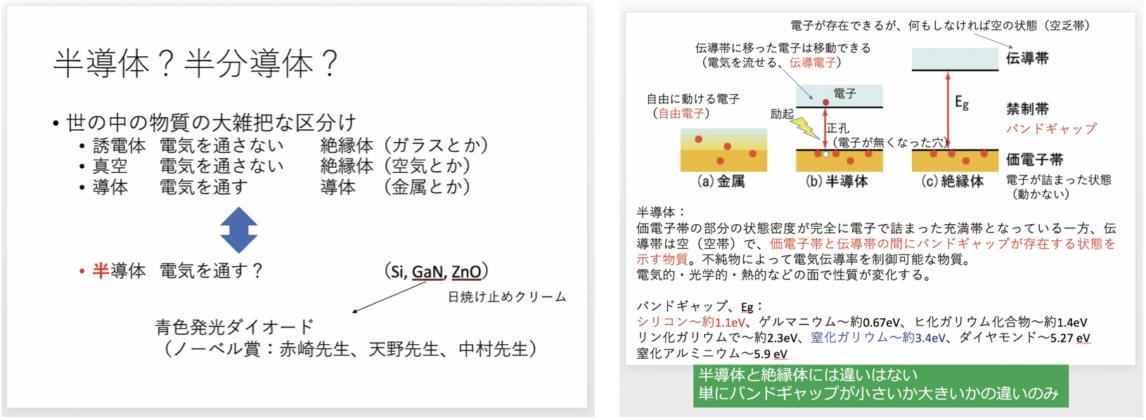

電子デバイス

半導体の性質や電気特性などを学びます。式を単に覚えるのではなく、半導体中で起こる現象や半導体デバイスが具体的にどのように動作しているのかを、言葉で説明できるようになることを目標としています。

授業は、基本的に板書とパワーポイントの両方を使って進めます。パワーポイントは事前に配布して例題などを解いてもらい、授業中にその解説を行います。また、授業に関係する/関係しない最近の科学的なトピックについてもムービーなどを取り入れて積極的に紹介。関連する最新研究の話題に触れ、実際の応用先なども伝えることで、授業で学ぶ内容の意義が分かるようにしています。

出席確認の代わりに行う授業についてのアンケートをもとに、前回の復習を冒頭で行ってから授業を開始します。

関連記事

新着記事

-

やりたいこと全部、 自由に打ち込める。 それが2部の学び方。

法学部2部 法律学科3年2部(夜間部) 法律学科 -

<内定先/東京都庁>人生を振り返り 価値観を見直す。 就活で成長を実感。

法学部1部 政治学科4年政治学科 資格・就職 -

<国際交流/韓国>諦めずにやり抜いた経験は この先の人生を 支えてくれる財産です。

人文学部1部 日本文化学科2年国際交流 日本文化学科 -

【法学部トピックス:アカデミック・スキルズ】4年間の学びと その先の人生に通じる 学ぶ技術と姿勢を獲得。

政治学科 法律学科 -

【社会環境工学科トピックス:卒業研究】酪農大国・北海道が 抱える社会課題に 科学の力で挑む。

社会環境工学科 -

【人文学部トピックス:副専攻課程】夢中になれる 学びをもう一つ 自分のものに。

日本文化学科 英米文化学科