#社会環境工学科 #研究:降雨流出系における流出解析モデルの開発について #分野:水

|研究|温暖化による降雨現象の変化なども考慮して研究

雨が降り、その集合体として河川が存在します。人は古来、川辺に住み、水の恩恵を受けてきましたが、水害も多く経験してきました。

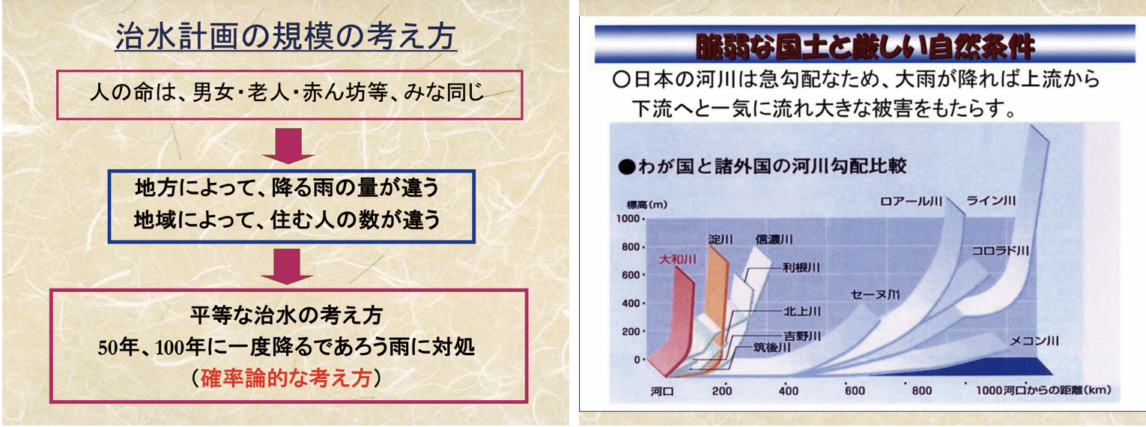

現代のように人命・資産が洪水氾濫域に集中する場合は、河川計画が非常に重要な要素になります。「何年に一度の大雨が降った場合、どれくらいの水量が河川に流れてくるのか」。この具体的な河川流量を計算するための数学モデルの開発が、私の研究の基本です。

近年、短時間強雨の発生回数が増加するなど、温暖化によって北海道でも降雨現象が変化しています。気温がどれだけ上がると、雨がどれだけ増えるか。そして、どのくらいの雨が降ると、どのくらい河川の水量が増えるのか。それが基本になって、ダムや堤防の設計、遊水池の設置などさまざまな対策をするわけです。こうした河川計画の大本になる計算方法が流出解析モデルであり、これを研究対象としています。

|研究|人命を守るため、使命感を持って研究成果を発信

数学モデルの開発・構築がテーマですから、数学理論を駆使してモデル理論を構成し、プログラムを組んで具体的なデータで計算するのが基本スタイルです。また、実現象を計算上で再現するわけですから、モデルの構成上に物理的制限もあり、非常に難しいとされる分野です。

この研究は、いかに正確に計算するかが非常に重要です。いいかげんな計算をすると、河川管理上の国家予算の無駄遣いや人命ロスなどにもつながるため、使命感を持って取り組んでいます。川があふれてから対応するのでは、技術の意味はありません。私たち研究職は、信頼性の高い研究に基づいて、「今のままあぐらをかいていてはダメですよ、危ないですよ」と、世の中に常に訴えていくことを目指しています。

|教育|社会環境工学科で必須の基礎知識だから確実に理解を

水理学II・演習

水理学II・演習は水の現象・挙動を数学や物理学の知識を使って明らかにする科目です。水は決まった形を持たず、気ままに流れているように見えますが、ある法則に従って流れています。この法則を支配方程式といい、多くは微分方程式で表されます。この支配方程式を解くことによって水の流れのメカニズムを明らかにすることが目的です。この科目は本学科の学生にとって欠かすことのできない基礎科目であり、上級年次の応用科目の理解に大いに力を発揮します。また、河川計画をはじめ空気や水などの流体が関係する環境問題の解決にも必要な知識となります。この科目は日常、目にする水の動きを数学的に記述するわけですから、頭の中で常に現象をイメージしながら数学・物理学の知識を結びつけることが修得の大事な要素となります。

関連記事

新着記事

-

やりたいこと全部、 自由に打ち込める。 それが2部の学び方。

法学部2部 法律学科3年2部(夜間部) 法律学科 -

<内定先/東京都庁>人生を振り返り 価値観を見直す。 就活で成長を実感。

法学部1部 政治学科4年政治学科 資格・就職 -

<国際交流/韓国>諦めずにやり抜いた経験は この先の人生を 支えてくれる財産です。

人文学部1部 日本文化学科2年国際交流 日本文化学科 -

【法学部トピックス:アカデミック・スキルズ】4年間の学びと その先の人生に通じる 学ぶ技術と姿勢を獲得。

政治学科 法律学科 -

【社会環境工学科トピックス:卒業研究】酪農大国・北海道が 抱える社会課題に 科学の力で挑む。

社会環境工学科 -

【人文学部トピックス:副専攻課程】夢中になれる 学びをもう一つ 自分のものに。

日本文化学科 英米文化学科